Schon etwas länger online:

- genderleicht.de | Geschlechtergerechte Medienarbeit in Wort und Bild (genderleicht.de)

Gemacht vom Journalistinnenbund e.V.

Schon etwas länger online:

Gemacht vom Journalistinnenbund e.V.

Ein spannender Artikel auf t3n über die Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts, den wir durch unsere Sprache produzieren und der sich in den Suchergebnissen bei Google widerspiegelt:

Der Artikel hat mich sogar zu einem frühmorgendlichen Kommentar hingerissen:

Noch ein Hörtipp aus Deutschlandfunk Nova’s Hörsaal:

Ein weiterer Hörtipp: diesmal aus der Hörsaal-Reihe vom Deutschlandfunk Nova:

In dem Vortrag spricht Beate Küpper über den in allen Menschen verankerten ‚Alltagsrassismus‘ gegenüber vermeintlich anderen; über das Verandern, Kategorisieren, über In-Group-Heterogenität und Out-Group-Homogenität; und darüber, dass wir als Menschen steuer- und manipulierbar sind (über unsere Gefühle) und manchmal entgegen unserer Ratio, unserer Überzeugung handeln und Entscheidungen treffen.

Sehr erinnert hat mich ihr Konzept vom ‚Alltagsrassismus‘ an das Konzept der unbewussten Stereotype (Vorurteile); englisch: ‚unconscious‘ oder ‚implicit bias‘ und an einen Ted-Talk von Kristen Pressner, den ich bereits gepostet habe:

Beim erneuten Anschauen des Videos entdeckte ich eine wichtige Strategie zur Vermeidung von diskriminierender Sprache; zur Vermeidung von einer Sprache, die ungleich behandelt und somit nicht inklusiv ist.

‚Flip it to test it‘, tausche es aus, um es zu testen.

Flipt-it-to-test-it gilt auch für unsere Kommunikation. Speziell für das sprachliche Markieren von personenbezogenen Merkmalen wie z.B. ethnischer Hintergrund, Nationalität oder Alter.

Ein Beispiel für einen flip-it-to-test-it-Test:

Nach langer Zeit komme ich mal wieder dazu, meine Google-Alerts und RSS-Feeds zu den Themen inklusive, korrekte und positive Sprache abzuarbeiten.

Fast alle Artikel drehen sich dabei, bisweilen sehr erbittert, um das sogenannte ‚Gendern‘.

Via einem meiner Lieblings-Podcasts, dem Sein-und-Streit-Podcast von Deutschlandfunk Kultur, höre ich dann Michael Schmidt-Salomon sprechen, über ‚evolutionären Humanismus‘ und ‚Gelassenheit statt Moralisierung‘.

Für mich ist eine inklusive und korrekte Sprache genau das: Evolutionärer Humanismus.

Der sogenannten Gender-Debatte täte weniger Extremismus und mehr ‚Gelassenheit statt Moralisierung‘ sehr gut.

Zitat Michael Schmidt-Salomon:

«Jeder sieht sich als Vertreter des Guten im Kampf gegen das universelle Böse. Das ist so eine Art kulturübergreifende Borderline-Störung.“

Ich erfahre heute – via einer zum Fall ‚Hannover‘ passenden Pressemeldung beim Informationsdienst Wissenschaft e.V. -idw- von einer neuen Publikation zum Thema:

Die ausführliche und lesenswerte Pressemeldung, die Lust auf das Buch macht:

Der Teaser:

«Studienbuch zur Genderlinguistik liefert Überblick über aktuelle Forschungslage – Kontrapunkt zur ideologischen Diskussion um deutsche Sprache» (uni-mainz.de)

Das Buch beim Verlag:

Mehr zur spannenden Genderlinguistik:

Die Stadt Hannover hat mit ihrer ‚Neue Regelung für geschlechtergerechte Sprache‘ ordentlich Diskussionen um das Thema angefeuert.

Besonders an dem Fall Hannover ist:

«Die neue Empfehlung ist für sämtlichen Schriftverkehr der Verwaltung verbindlich.» (hannover.de)

Die ‚verbindliche Empfehlung‘ sieht auch die Verwendung des Gender-Sternchens vor.

Bei zeit.de analysiert Anatol Stefanowitsch sehr gut die Problematik der damit verbunden ‚verbindlichen‘ Institutionalisierung des Gender-Sternchens:

Ein Lesetipp zum Thema diversitätssensible Sprache:

Im abschließenden Absatz:

«Innovative sprachliche Handlungen könnten hier ein wichtiger Baustein sein. Das Schöne ist, dass jede Person dies in jedem Moment machen kann. Wir müssen nicht auf neue Gesetze, Regeln, Normen warten – sprachlich respektvoll zu handeln und neue Ausdrucksweisen auszuprobieren, sind Möglichkeiten, die wir alle kontinuierlich haben, wollen wir an einer diskriminierungsfreieren Gesellschaft mitarbeiten. Sprache bietet uns eine Chance dazu, in jedem Moment.» (zeit.de)

Ein Lesetipp bei zeit.de zum Thema ‚Verbalschlachten‘, ‚rhetorische Kriegsführung‘ und ‚Politik als Kampfsport‘:

Der Teaser dazu:

«Dem Mund, der Hassparolen brüllt, folgt die Faust: Über die Brutalisierung der öffentlichen Rede und die dramatischen Konsequenzen für die Demokratie.

Von Durs Grünbein» (zeit.de)

«Wenn wir uns überlegen, wie wir in Zukunft miteinander leben wollen, müssen wir uns zuerst bewusst Gedanken darüber machen, wie wir miteinander reden wollen. (Olivera Stajić, 8.1.2019)» (derstandard.at)

Mit dem schönen Zitat beendet Olivera Stajić die Einleitung zu ihrer neuen Kolumne ‚Gemišt‘ beim Der Standard.

Verlinkt ist in ihrem Text ein mal wieder interessantes Interview mit Elisabeth Wehling zum Thema ‚Political Framing‘ (Deutungsrahmen):

Verlinkt in den Kommentaren zu dem Interview bei Youtube ist dann ein weiteres Interview mit Elisabeth Wehling in einem Aufwachen-Podcast:

Framing Framing everyhwere…

Ein Hör- und Lesetipp mit sprachlichen Prognosen für das Wahljahr 2019:

Mit dabei Udo Stiehl von Floskelwolke (bei Prognose 2):

«Prognose 2: Die Sprache der Abgeordneten wird noch mehr von knackigen Kurzaussagen geprägt sein, die sich gut für Schlagzeilen und Twitternachrichten eignen.

Allerdings darf bezweifelt werden, ob Vereinfachungen den Diskurs wirklich nach vorne bringen, meint der Kölner Journalist Udo Stiehl. Leider. Auf seiner Seite Floskelwolke.de analysiert er den Sprachgebrauch der Volksvertreter:» (deutschlandfunkkultur.de)

Stimmt so nicht, denn floskelwolke.de ist eine Baustelle:

Da hat wohl jemand nicht nachgeguckt, auf floskelwolke.de…

Der Floskelwolke-Tweet funktioniert hingegen super und ist unterhaltsam:

Udo Stiehl von Floskelwolke sieht im Beitrag das Political Framing (Deutungsrahmen) als prägendes Element der politischen Sprache für das Jahr 2019.

Nicht so schön finde ich jedoch den Deutungsrahmen, den das Feature auf Deutschlandfunk Kultur setzt: Verbalschlachten, rhetorische Kriegsführung und als Abschluss:

«Wir freuen uns, dass es nach Jahren der politischen Phrasendrescherei mal endlich wieder so richtig zur Sache geht: Politik ist Kampfsport – hat Helmut Schmidt gesagt.» (deutschlandfunkkultur.de)

Politik als Kampfsport?

Ich hoffe nicht…

Apropos:

Dass das Political Framing immer bekannter wird, ist eine gute Sache.

Durch einen Google-(un)Zufall bin ich bei einem leider immer noch sehr aktuellen Artikel auf politik-kommunikation.de zu dem Thema aus dem Jahr 2017 gelandet.

Daraus der Teaser:

«Bei politischem Framing aktiviert eine bestimmte Wortwahl Assoziationen, Gefühle überlagern das rationale Denken. Welcher Partei gelingt es im Wahlkampf am besten, Bilder in den Köpfen der Wähler hervorzurufen? Neurolinguistin Elisabeth Wehling hat für p&k Zitate von Politikern analysiert.» (politik-kommunikation.de)

Ein Linktipp zu einem Artikel bei t3n, bei dem das Thema Inklusive Kommunikation und Remote Working angesprochen wird.

Ein Link- und Lesetipp vom 01.01.2019:

Christoph Bräuer – Professor für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur an der Göttinger Universität – im Interview mit dem Göttinger Tageblatt: Continue reading «Wir, unsere Werte und unsere Sprache»

Versteckt in der Sendung ‚Lesart‘ beim Deutschlandfunk Kultur gibt es eine Reihe zu Wörtern, die besondere Beachtung und Betrachtung bekommen: Kalt-Deutsch

Worum es dabei genau geht, liest Du auf:

In etwa so, wie die Signalwörter (’natürlich‘, ‚man‘), die ich im eBook bespreche 🙂 Nur nennt Deutschlandfunk Kultur diese Wörter ‚Reizwörter‘.

Alle Beiträge sind gelistet auf der Seite:

Von Ulrike Draesner gibt es den starken Beitrag über das Signal- und Reizwort ‚eigentlich‘:

Daraus:

«Das Wörtchen „eigentlich“ tut exakt, was es sagt: Es zieht eine Grenze zwischen „eigen“ und fremd, zwischen dazugehören und nicht-dazugehören. Es wird im Kontext der Herkunftsfrage zu einem subtil rassistischen Partikel. Nützlich und verräterisch in einer politisch korrekten Welt, in der man nicht rassistisch ist, es, ich unterstelle Gutes, nicht sein will, es vor sich selbst nach bestem Wissen und Gewissen nicht ist. Nur dass dann beim Fragen ein „eigentlich“ mit aus dem Mund schlüpft und die Denkungsweise verrät.» (Ulrike Draesner)

Hörtipp.

Im letzten Teil der Reihe SprachKritik beim Deutschlandfunk geht es sehr philosophisch zu. Interessant im Gespräch finde ich die Meinung zum Konzept des Political Framing.

In meinem eBook beschäftige ich mich mit unserer Sprache und wie wir mit scheinbar neutralen Wörtern mittelbar (indirekt) diskriminieren.

Mein Argument dabei ist, dass eine solche mittelbare sprachliche Diskriminierung sehr oft durch eine unreflektierte Nutzung von Worten passiert. Im schlimmsten Fall führt das dazu, dass wir Dinge sagen, die ein komplettes Gegenteil sind von dem, was wir kommunizieren wollen.

Ein leider ‚gelungenes‘ Beispiel habe ich meinem Blog-Artikel ‚Fremdenfeindlichkeit‘ und ‚ausländisch aussehende Menschen‘ besprochen.

In dem Beispiel entpuppt sich die ‚gutgemeinte‘ sprachliche Repräsentation eines Ereignisses bei genauerer Betrachtung als Ungleichbehandlung (Diskriminierung). Eine Diskriminierung, weil die Worte das Aussehen von Menschen mit einem Inländisch- und Ausländisch-Sein verbinden.

Worte reflektieren die Gedanken von Menschen. In dem Beispiel das unbewusste Denken der Person, die die Nachricht verfasst hat.

Woher kamen die Gedanken und damit Wörter? Wo kommt die Idee her, dass die physische Erscheinung von Menschen Rückschlüsse auf die Nationalität zulässt? Wieso verfügt ein Mensch über unbewusste Denkmuster (Aussehen = in- oder ausländisch), die der bewussten Denkweise oder einem Leitbild (à la Aussehen spielt keine Rolle) widersprechen?

Eine Erklärung für das Zustandekommen einer unbewussten kausalen Verbindung von Aussehen und Nationalität bieten die Konzepte, die im Englischen als ‚unconscious bias‘, ‚implicit bias‘ oder ‚implicit stereotype‘ bezeichnet werden.

Der englische Wikipedia-Artikel zu dem Konzept ist ein guter Startpunkt:

Strategien, um unbewussten Stereotypen entgegenzuwirken, findest Du ebenfalls bei Wikipedia:

‚Unconscious bias training‘ ist Bestandteil beim Diversity Management und besonders wichtig für Personen, die im Personalwesen (HR, Human-Resources) andere Menschen beurteilen.

Wieso ein sensibler Umgang mit unbewussten Stereotypen gerade im HR-Umfeld wichtig ist, verdeutlicht ein TED-Talk von Kristen Pressner: Are you biased? I am | Kristen Pressner | TEDxBasel (youtube.com)

Und wenn Du Dich selbst mal testen möchtet auf solche unbewussten Stereotype, dann ist das Project Implicit interessant (auf Deutsch):

Hörtipp.

Nicht ganz meine Position, aber auf jeden Fall interessant:

Sprachliche Deutungsrahmen (Frames) bestimmen unsere Wahrnehmung einer Realität und wie wir diese repräsentieren.

Erleben wir einen Fachkräftemangel? Oder einen Bezahlmangel? Oder einen Sklaven*innen-Mangel?

Die 1106 (12:32 am 21.11.2018) Kommentare liefern alternative Deutungsrahmen zum Begriff ‚Fachkräftemangel‘:

Die Neuen Deutschen Medienmachenden (Medienmacher) (NdM) haben die ‚Goldene Kartoffel‘ verliehen. Dazu eine Meinung und…

Linktipp:

«Doch auch Menschen mit Migrationshintergrund müssen sich bewusst sein, dass sie gegen keine dieser Ursachen für Diskriminierung per se gefeit sind. Ein wenig Selbstkritik und Selbstreflexion ist daher angebracht.» (Cigdem Toprak, tagesspiegel.de)

Hörtipp: Teil 2 der Reihe SprachKritik beim Deutschlandfunk mit Anatol Stefanowitsch:

Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat sich letzten Freitag (gestern) getroffen und entschieden, das Gendern weiter zu beobachten und vorerst keine Empfehlungen in Bezug auf das Binnen-I, den Gender-Gap, das Gender-Sternchen und der deutschen Rechtschreibung auszusprechen.

Viele Artikel kommentieren heute diese Entscheidung.

Zwei Beiträge gehören zu meinem Best-Of in der Debatte.

Erstens: das unaufgeregte Interview von Deutschlandfunk Kultur mit Henning Lobin, Mitglied des Rats und Direktor des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim, das auch Geschäftsstelle des Rats für deutsche Rechtschreibung ist:

In dem Interview sind mir zwei Aussagen aufgefallen:

» …wo werden z.B. keine geschlechtergerechten Formulierungen benutzt, das ist z.B beim Journalismus….» (Henning Lobin)

Und diese letztere Aussage leitet direkt über zu zweitens. Einen Kommentar von Pascal Becher, der meine Einstellung und die meines eBooks widerspiegelt:

Jetzt kann „man“ sagen: „Ist halt so.“ Die „anderen“ sind ja irgendwie auch „mitgemeint“. So argumentieren beispielsweise wir Medien gerne, um umständliche Wortkonstruktionen wie „Lehrer*in“, „Lehrer_in“ oder „Lehr_er_in“ zu vermeiden. Was wir uns dann aber auch eingestehen müssen, ist, dass wir ausgrenzend und unpräzise formulieren…» (Pascal Becher, pfaelzischer-merkur.de)

Das ist genau meine Position. Das Gendern ist eine Strategie, um das generische Maskulinum und damit das Mitmeinen von Frauen zu vermeiden. Denn das generische Maskulinum ist nicht inklusiv (es ist ausgrenzend) und nicht korrekt (es ist unpräzise). Sprachliche Gleichbehandlung und das generische Maskulinum sind einfach nicht kompatibel.

Dass das im Jahr 2018 bei vielen Medienmachenden immer noch nicht angekommen ist…

Auch der weitere Kommentar spricht mir aus dem Herzen:

«„Umständlich“ ist zudem ein schwaches Argument, um Ungerechtigkeit zu rechtfertigen. Und „elitär“ ist an Debatten über unsere Sprache sowieso nichts. Es ist die Basis unseres Zusammenlebens. Außerdem müssen ja Sternchen, Binnen-I und Unterstrich nicht das letzte Wort sein. Richtende, Laufende oder Trinkende geht ja auch.» (Pascal Becher, pfaelzischer-merkur.de)

Bravo! Denn bei der Gender-Rechtschreibung-Debatte vergessen viele Personen, dass sehr oft geschlechtsneutrale Formulierungen möglich sind. Z.B: Lehrende, Chirurgie-Team, Wissenschafts-Team, Forschende, Arbeitnehmende, Fachleute…

So wie ich sie auch ein meinem eBook vertrete, ist: das generische Maskulinum ist nicht mehr zeitgemäß und nicht geeignet für eine inklusive und korrekte Sprache.

Es ist nicht inklusiv, weil es ausgrenzt. Es ist unkorrekt, weil es komplexe Wahrnehmungen und Realitäten nicht adäquat repräsentiert.

Darüber hinaus deutet die Forschung im Bereich der kognitiven Linguistik und der Neurolinguistik darauf hin, dass Sprache und damit das generische Maskulinum unser Denken strukturiert und beeinflusst.

Wir müssen weg vom generischen Maskulinum. Manchmal halt mit zusätzlichen Hilfsmitteln wie den Unterstrichen (Gaps), den Sternchen, den Binnen-Is oder der doppelten Nennung.

Aber: geschlechtsneutrale Formulierungen, wann immer möglich, sind die beste Lösung.

Viel zu hören gab es letztes Wochenende beim Deutschlandfunk (deutschlandfunk.de):

«Mit dem Begriff ‚korrekt‘ in dem Titel Korrekte Sprache beziehe ich mich nicht auf korrekte Grammatik oder Syntax, sondern auf die korrekte innere Repräsentation durch Sprache in unseren Gedanken (Kognition) und die korrekte äußere Repräsentation durch die Kommunikation von Dingen, Gedanken, Erfahrungen, Gefühlen und Ideen für uns und andere; eine präzisere sprachliche Vor- und Darstellung ist das Ziel.» (inklusiv korrekt positiv: bewusst kommunizieren, Kapitel: Anmerkungen und Verweise: Korrekte Sprache)

Im eBook habe ich Ausflüge in die kognitive Linguistik vermieden. Dafür jetzt hier eingebettet sehr schöne TED-Videos zu Erkenntnissen im Zusammenhang von menschlichem Wissen und Sprache.

Das erste Video ist von Lera Boroditsky:

Im zweiten Video greift Petrina Nomikou die Ideen von Lera Boroditzky auf und ergänzt diese:

Als Kurz-Fazit für eine korrekte Sprache bedeuten die vorgestellten Erkenntnisse aus der kognitiven Linguistik: ‚kognitive Pluralität braucht eine sprachliche Pluralität‘ (Stichwörter: (m/w/d), Sichtbarkeit von Frauen) + Sprache (Wörter & Grammatik) hat einen Einfluss darauf, wie und was wir denken und denken können (Stichwörter: Grammatical Framing, Grammatologie?, Generisches Maskulinum) = unsere Sprache ist eine epistemisches (epistemologisches) System; ein System, das unsere Erkenntnisse und unser Wissen strukturiert.

Mein Google-Alert hat mich recht spät erreicht.

In den scilogs auf spektrum.de gab es von Martin Ballaschk folgenden Artikel am 18. Oktober:

Mit vielen Kommentierenden…

Ein schöner Erfahrungsbericht des Autors aus der Welt eines Wissens-Kommunikators.

Im Artikel ist auch folgendes Video zum Thema mit der Wissens-Kommunikatorin Mai Thi Nguyen-Kim (maiLab):

«Die Begriffe, die man sich von was macht, sind sehr wichtig. Sie sind die Griffe, mit denen man die Dinge bewegen kann.» (Bertolt Brecht)

Das tolle Zitat (trotz ‚man‘) ist auch in meinem eBook 🙂

Es leitet ein Buch aus dem Jahr 2003 ein. Der Titel:

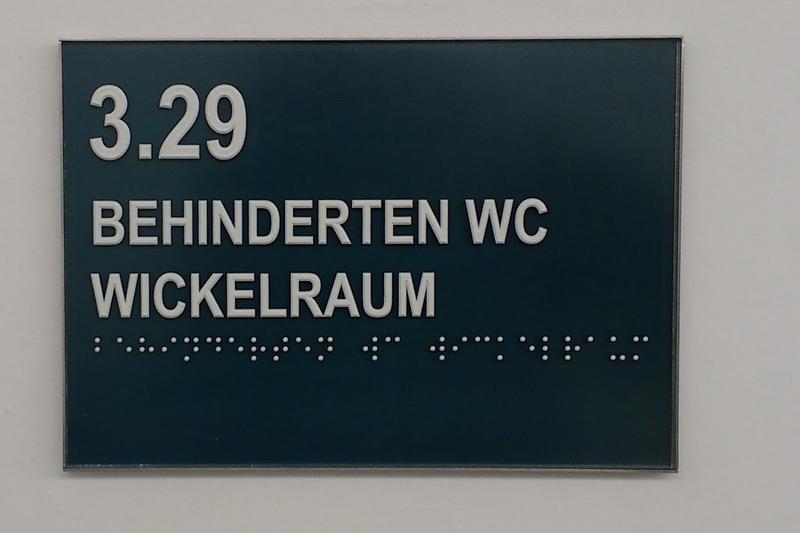

Wie der Titel ankündigt, ist das Handlungsfeld Sprache und Menschen mit Behinderung das Thema.

Darin auf Seite 23:

«BEHINDERTE … Die undifferenzierte Wortwahl kann leicht verbessert werden. Behinderte Personen empfinden es jedenfalls angenehmer als „behinderter Mensch“ oder „Mensch mit Behinderung“ bezeichnet zu werden, oder einfach als „behinderte Frau“, „behinderter Mann“, „behindertes Kind“, „behinderte Journalistin“ usw.»

Im Jahr 2018, irgendwo in Deutschland:

Sprachliche Behinderung? Wir behindern uns selber und andere, durch unsere Wörter! Barrierefreies Denken funktioniert so nicht!

«Die Begriffe, die wir uns von etwas machen, sind sehr wichtig. Sie sind die Griffe, mit denen wir die Dinge bewegen können.» (Bertolt Brecht + inklusiv korrekt positiv)

Das Buch der Begriffe als PDF-Datei ist auf leidmedien.org gelistet:

Direkter Deep-Link-Download zur Universität Salzburg: